爪と指はしっかりとくっついているものと思いがちですが、実は違います。

くっついているというよりも「爪は指の皮膚に乗っかっているだけ」という表現の方が近いです。

しかし、本当に乗っかっているだけなら、爪はすぐに取れてしまうはずですよね。

そのため爪が取れないように何箇所か固定している部分もあり、そのうちの1つがハイポニキウムです。

ハイポニキウムはネイリストならもちろん知っている部分ですが、あまり詳しくない方からすれば「ハイポニキウムって何?」と思うのではないでしょうか?

この記事で、ハイポニキウムの重要性について知っておきましょう!

今回は、ハイポニキウムが剥がれてしまったときの適切な対処法や、痛い時の対処法をご紹介します。

ハイポニキウムってどこ?

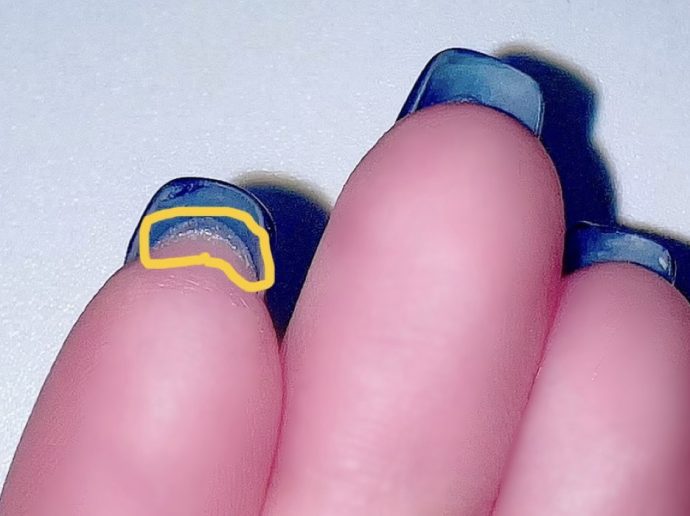

手のひら側から指先と爪先が重なっている部分をよく見てみると、膜のような半透明の皮膚ありませんか?

この部分をハイポニキウムと言います。

上の写真で黄色に囲っているところがハイポニキウムなので、自分の指先でも同じ位置を確認してみてくださいね。

ハイポニキウムは手の爪にも足の爪にもあり、写真のようにはっきり見えることもあれば、指先のお肉より下にあり爪で隠れて見えないこともあります。

通常は目立つ部分ではないハイポニキウムですが、実は重要な役割があります。

雑菌やゴミが入るのをガードする

ハイポニキウムがあることで、爪と皮膚の間に雑菌やゴミが入らず、指先の健康を保てます。

ハイポニキウムの奥、つまり爪の下にある皮膚は「ネイルベッド」もしくは「爪床(そうしょう)」と言います。

ネイルベッドには「表皮」という、皮膚の外側にあたる層がありません。

表皮には雑菌や異物などが体内に入らないように防ぐ役割がありますが、ネイルベッドにはそれがなく、代わりにネイルベッドを覆う爪と、指先を覆うハイポニキウムが守っているのです。

つまりハイポニキウムがないと、ネイルベッドに雑菌やゴミが入りやすくなります。

雑菌やゴミが入ってしまうと、炎症が起きたり、ひどい時は膿んでしまうことも・・・

ちなみに、ハイポニキウムは爪が伸びて長くなった時に支える役割も持っています。

ハイポニキウムは陰ながら爪や手元を守る、大切な部位なのです。

ハイポニキウムが剥がれてしまったら?対処法は?

ハイポニキウムは薄い皮膚なので、衝撃によって簡単に剥がれてしまいます。

筆者は重い引き出しを勢いよく開けてしまい、ハイポニキウムが剥がれてしまったことがあります。

しばらくジンジンとした痛みが続いたのでかなり困りました。

その他にも、先が鋭利なものをつまんだ時に裂けてしまったり、指先をぶつけた時など、日常生活の些細な出来事がきっかけで裂けてしまうことが多いです。

では、剥がれてしまったらどうすればいいのでしょうか?以下で対処法をご紹介します。

1.指先や手を洗って清潔にする

まずは雑菌やゴミが爪と皮膚の間に入らないように指先と手をしっかり洗いましょう。

流水で洗い流すだけでなく、石鹸やハンドソープを使って清潔にするのが大切です。

はじめに手全体を流水で洗い流したあと、石鹸やハンドソープをよく泡立てます。

手のひらに泡をのせ、爪先を立て、手のひらで軽くこするようにして爪先と指先の中まで洗いましょう。

強くこすると痛みが出るかもしれないので、優しく洗ってくださいね。

2.出血や傷がないか確認する

ハイポニキウムが剥がれると、しばらくは痛みがジンジンと続いてつらいですよね。

また、ハイポニキウムだけでなく爪と指の間が傷つくと出血していることもあります。

痛みがある場合はしばらく手元を動かさないようにしましょう。

爪先や指先に刺激を与えないようにしてくださいね。

また、出血がある時はティッシュなどで押さえて止血し、手元を動かさないように安静に過ごしましょう。

もし血が止まらなかったり、痛みが強く長引いている時は、迷わず皮膚科や形成外科のある病院に行きましょう。

3.指先や爪先は触らず、丁寧に扱う

傷みが引いた後も指先や爪先は触らず、丁寧に扱いましょう。

気になっていじったり、爪先や指を硬いものにぶつけてしまうと、ハイポニキウムがさらに裂けてしまったり、痛みがぶり返してしまいます。

4.しみて痛い時は液体絆創膏を使う

ハイポニキウムが剥がれると、手を洗う時やお風呂に入る度にしみて痛いことがあります。

そんなときは液体絆創膏を使って指先をガードするのがおすすめです。

液体絆創膏はドラッグストアや薬局で購入できます。

使い方は簡単で、手をキレイに洗った後、液体絆創膏を指と爪の間に少量塗り、自然乾燥させるだけです。

乾くと半透明の膜のようになり、指と爪の間に水や雑菌などが入るのを防ぐことができます。

ただし液体絆創膏は衝撃に弱いため、指先のようなよく使う箇所は剥がれやすい傾向にあります。

また、ハイポニキウムが裂けて炎症を起こしていたり、傷になっているところに液体絆創膏を塗るとしみて痛みを伴います。

注意しながら塗って、もし剥がれてしまったらこまめに塗り直しましょう。

ネイルオイルは塗っていいの?

ハイポニキウムが裂けた状態で、爪の裏にネイルオイルを塗るのはやめておきましょう。

裂けた状態のハイポニキウムにネイルオイルを塗ると、しみて痛みが出やすいためです。

また使い途中のネイルオイルは、ハケや容器が絶対に清潔というわけではありません。

かえって雑菌や小さなゴミを付けることになるかもしれないので、ハイポニキウムが裂けた直後は使わないように気をつけましょう。

ネイルオイルでハイポニキウムは伸びるの?

ハイポニキウムが裂けた直後にネイルオイルはNGですが、普通の状態でネイルオイルを使えば爪や指周りの保湿が行き届きます。

しかし、ネイルオイルを塗ればハイポニキウムが伸びるというのは少し違います。

ハイポニキウムはそのものがだけが伸びるというよりも、爪と一緒に伸びるものです。

常に爪を短く切る人や、深爪にしている人は、ハイポニキウムが爪先を支える必要がないためなかなか伸びません。

ネイルオイルを塗ることで爪や皮膚の潤いや柔軟性が保たれ、乾燥による爪割れやハイポニキウムの裂けは防止できます。

しかし、常に爪を短くしていたら、いくらネイルオイルを塗ってもハイポニキウムは伸びないということは覚えておきましょう。

ハイポニキウムを復活させるには?

裂けてしまったハイポニキウムは、爪が伸びることで少しずつ復活します。

ハイポニキウムを復活させるには、やはり指先をぶつけたりしないよう丁寧に扱うことが大切です。

また、爪先で缶のプルタブを開ける、シールを剥がすなどの行為もハイポニキウムが裂けやすいのでNGです。

普段から爪先や指先に負担をかけないように過ごしていきましょう。

そして、皮膚の治癒力を高めて、ターンオーバーを正常化するために、食生活や睡眠にも気をつけましょう。

人は指先や爪、髪の毛など、末端にある部位には栄養が行き届きにくい傾向にあります。

栄養バランスが悪いと、爪や指先まで行き届かず、治癒力低下にも繋がるのです。

ビタミン・ミネラル・タンパク質・エネルギーなどが不足しないようにバランスの良い食事を摂りましょう。

ちなみに睡眠不足だと、体を作る・修復するといったサイクルが正常に働きません。

忙しい現代社会において、日本は特に睡眠不足の人が多いと言われています。

爪やお肌、そして体のためにも、睡眠不足にならないように生活リズムを整えて過ごしてくださいね。

↓他にもハイポニキウムに関しては以下の記事でも紹介しています↓

https://www.nailjoshi.com/106199/

https://www.nailjoshi.com/103547/

https://www.nailjoshi.com/101368/

https://www.nailjoshi.com/74304/

https://www.nailjoshi.com/106607/